Hace cinco años, América Latina se ilusionó con una idea poderosa: que una aplicación, un celular y un algoritmo bastarían para romper siglos de exclusión financiera. Las fintech —esas nuevas empresas tecnológicas que prometían “democratizar el dinero”— se presentaron como el antídoto a la burocracia bancaria, a los créditos imposibles y a la desconfianza institucional.

Era un sueño bonito: el del emprendedor de barrio que accede a un préstamo con solo unos clics, el de la artesana que puede vender por internet y recibir pagos digitales, el del estudiante que abre una cuenta sin papeleo.

Pero el sueño empezó a torcerse.

Hoy, en 2025, esa promesa se ha venido rompiendo en silencio, sin titulares escandalosos pero con consecuencias profundas. Los algoritmos que deciden quién merece crédito algunas veces están dejando fuera a los mismos de siempre: los invisibles del sistema.

Cuando el algoritmo no ve a algunos

en algunos casos los emprendedores nacientes ven rechazadas su solicitudes de microcrédito porque su zona aparece como “de alto riesgo”, simplemente porque no emite facturas ni tiene nómina. En el otro extremo de la moneda, un estudiante sin ingresos recibe tres ofertas de tarjetas de crédito porque su uso de TikTok coincide con el perfil digital de un “buen pagador”.

No es ironía, es estadística: los algoritmos en muchos casos están aprendiendo a interpretar el mundo sin entenderlo. Y el resultado es un nuevo tipo de exclusión: digital, elegante, revestida de eficiencia, pero igual de injusta que la que pretendía resolver.

Los datos pecan por omisión

Muchos lo saben, aunque pocos lo dicen en voz alta. Los modelos que mueven el sistema financiero digital se entrenan con datos de quienes ya están dentro del sistema: quienes tienen cuentas, recibos, historial formal.

¿El efecto? Un sesgo circular que refuerza la desigualdad. Si nunca tuvo acceso a crédito, no tiene historial. Si no tiene historial, el sistema lo califica como riesgoso. Si es riesgoso, no obtiene crédito, punto, no hay mucho más que decir al respecto!

Así, el círculo se cierra con precisión matemática.

Los números no odian, pero excluyen por omisión. Un algoritmo puede detectar un recibo de sueldo, pero no el valor de pagar a tiempo a un prestamista informal. Puede leer facturas electrónicas, pero no entiende la economía de confianza que sostiene millones de transacciones en los mercados latinoamericanos.

El espejismo de la modernidad

Las fintech no son el enemigo. De hecho, muchas han acercado servicios básicos a millones de personas. Pero el espejismo está en creer que digitalizar un sistema roto lo vuelve justo. La tecnología no corrige los sesgos culturales, solo los codifica en lenguaje binario. Si los bancos tradicionales discriminaban por domicilio o apariencia, los algoritmos lo hacen por geolocalización y patrones de consumo.

Y mientras tanto, el 65 % de los latinoamericanos sigue siendo informal. ¿Cómo puede un algoritmo “incluir” a una mayoría que ni siquiera sabe que existe dentro de sus cálculos?

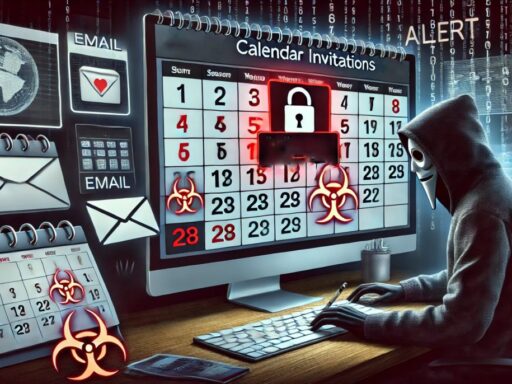

El dilema de los reguladores

Ahora bien, el tema no es fácil, los reguladores se enfrentan a preguntas que parecen sacadas de una novela de ciencia ficción:

- ¿Cómo auditar un algoritmo que cambia cada semana?

- ¿Debe existir el derecho a que una persona reciba una explicación cuando se le niega crédito?

- ¿Quién es responsable si un modelo de IA discrimina: el programador, la fintech o el cliente que dio sus datos?

Los optimistas dicen que regular demasiado frenará la innovación. Los defensores de derechos digitales exigen transparencia total. Y los bancos tradicionales observan desde la barrera, esperando el momento para decir: “¿ven? nuestros métodos eran más humanos”.

El otro lado de la historia

Sería injusto no reconocer el progreso. Las fintech han permitido que miles de personas ahorren por primera vez, sobre todo, startups experimentan con datos alternativos: pagos a proveedores, referencias vecinales, consumo eléctrico, reputación digital. Inclusive, en algunos casos, hay proyectos que ofrecen condiciones preferenciales a quienes muestran buenos hábitos financieros, aunque no tengan nómina.

¿Qué hacer al respecto?

La tecnología puede incluir, pero solo si se diseña con sensibilidad social. Si se alimenta con datos representativos. Si se audita con ojos humanos. Porque el problema no es la inteligencia artificial. El problema es la falta de inteligencia humana en su aplicación. La transparencia algorítmica podría explicar no solo la decisión final, sino los criterios detrás del cálculo. También es pertinente incluir datos de representación, o en palabras más simples, en el entrenamiento a comunidades rurales, informales, indígenas, jóvenes y mayores.

Ahora bien, no se puede dejar por fuera la auditoría humana continua, donde la última palabra en un rechazo crediticio no puede ser de una máquina. Finalmente, el derecho a apelación humana, dado que toda persona tiene derecho a ser escuchada, incluso en un sistema automatizado.

Para concluir, vale la pena aclarar que, no se trata de apagar la tecnología, sino de encender su conciencia.